信息安全要牢记

高考结束后,考生们会经历很多值得纪念的时刻,不少人喜欢拍照分享到朋友圈、微博与大家分享喜悦。但是,提醒大家有 6 样东西不要晒,要时刻注意保护个人信息,不让不法分子有可乘之机。

1准考证不能晒

高考结束了,准考证务必要保管好。如果考生把准考证晒到朋友圈,身份证号等重要信息很容易被复制。

2身份证不能晒

即使对身份证号码和姓名做了模糊处理,但在稍懂图像修复技术的不法分子手里,分分钟可以恢复或加以改造利用。

3考生号和密码不能晒

考生号是整个高考期间使用最多的号码,高考成绩查询、录取结果查询、体检结果查询都需要输入。

4成绩单或成绩查询页面不能晒

考得不错的考生晒一下成绩似乎可以理解。但是,这类照片同样会暴露考生号、姓名等重要信息。

5高考志愿填报纸质表不能晒

志愿填报除了要在网上操作,还需要考生填写纸质表格并签字确认。有的考生为了留念会对纸质表拍照,但是千万别晒出去,以免个人信息泄露。

6录取通知书不能晒

录取通知书晒晒信封或封面还可以,内文就不要晒了。考生的照片、姓名、身份证号、准考证号、考生号、录取专业甚至大学学号都在上面,如果被不法分子掌握了这些信息,考生被诈骗电话骚扰的几率会大大增加。

近年来,高考后最常见的谣言和藏在后面的骗术都在这了,提醒广大考生和家长明辨谣言,谨防上当受骗。

谣言

评卷老师只顾赶进度不顾评卷质量

提醒:高考实行网上评卷,阅卷工作严格遵循“坚持标准、统一程序、宽严适度、前后一致”原则,并有严格的质量监控程序,对评卷质量进行全程检查,确保公平公正。

发布此类信息的不法人员往往是为了博流量、蹭热度,无中生有、制造焦虑,切勿轻信此类谣言。

谣言

二

进入内部系统更改高考分数

提醒:自称收取费用后可通过“特殊途径”更改高考分数的信息纯属骗局。考生成绩在发布前做了多份原始数据存档和数据异地备份,发布网站也设立了严密的防入侵系统,以确保考试数据绝对安全,请广大考生家长切勿轻信,以防上当受骗。

谣言

三

提前查询高考分数

提醒:高考结束后,一些诈骗分子利用考生和家长急于查询成绩的心理,通过微信群、手机短信等渠道发送“提前查询分数”的虚假广告链接实施诈骗。

链接中会要求填写身份证、准考证等相关信息,并交纳一定的查询费用,一旦上当不但会有财产损失,还会泄露个人信息。

省级教育考试机构会在规定时间节点统一公布考生分数,不存在提前查询高考分数情况。

谣言

四

利用“内部数据”分析高考志愿,收取高额费用

提醒:高考报志愿阶段,有不法中介或网站宣称掌握内部数据,能够“精准定位院校”。并假冒所谓志愿填报专家身份,声称“百分百保上”“一分不浪费”,以此收取高额费用。

考生在填报志愿时,应综合参考教育考试机构和所在中学、有关高校提供的官方信息,不要相信不法机构或个人声称的“内部消息”,自主合理填报志愿,谨防上当受骗。

谣言

五

掌握高校招生“内部指标”“机动计划”

提醒:高校招生录取有严格的工作流程,高校招生计划由省级招生考试机构统一向社会公布。

考生、家长应从官方正规渠道了解、确认考试招生政策和信息,切勿轻信蛊惑,谨防上当受骗。

谣言

六

某院校能购买补录名额低分录取

提醒:一些不法分子常以“计划外补招”“降分补录”为幌子实施诈骗。

实际上,高校招生具有严格规范的录取程序和监督机制,在招生省份未完成的招生计划,须通过公开征集志愿录取,并不存在所谓的“花钱补录”。

正规的招生录取不会产生任何附加费用,凡是需要收取保证金、录取费、指标费的,一律不能相信。

谣言

七

“知名大学”招收低分考生

提醒:所谓“知名大学”有可能是“野鸡大学”,这些学校通常采用容易与知名大学混淆的名称,以虚假的方式招收学生,有的甚至涉嫌伪造售卖虚假学历文凭证书。

考生和家长切勿轻信此类谣言。

谣言

八

申领“助学金”需先交押金

提醒:一些不法分子通过非法途径获取考生身份信息后,假冒教育部门工作人员的身份,以符合“奖学金”或“高考助学金”资格为由,骗取押金或手续费。

考生及家长如果接到自称高校、教育、财政等部门工作人员电话,声称要发放“国家助学金”“助学扶助款”时,切勿抱有侥幸心理,应及时与当地教育部门或学校联系。

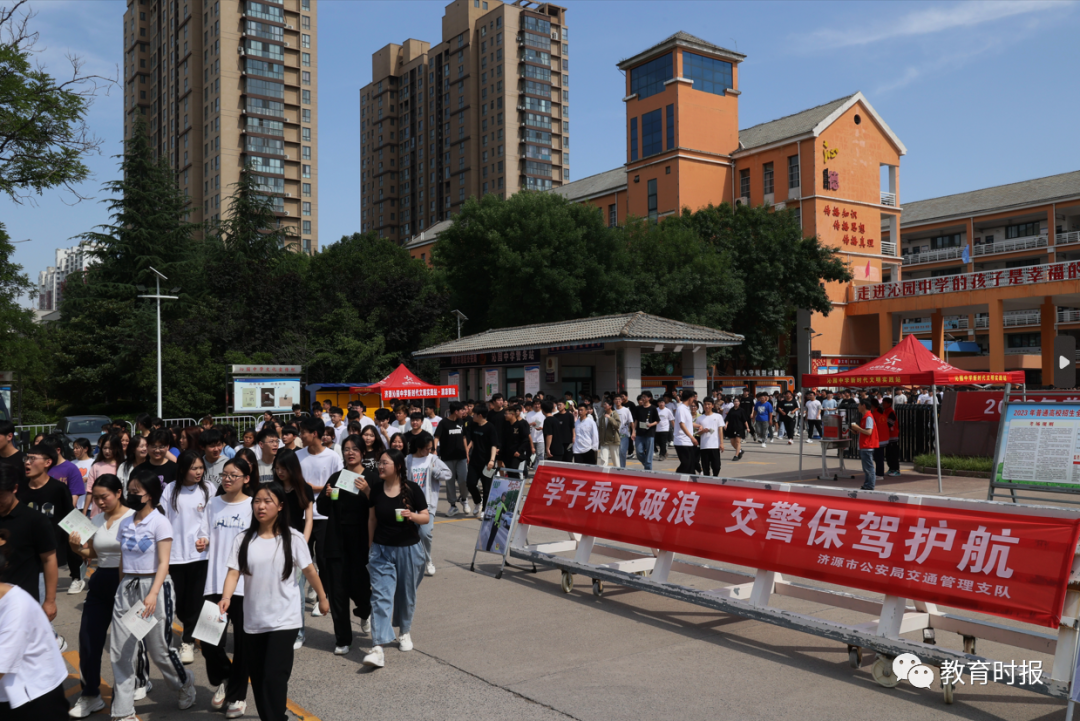

高考过后,很多考生会邀上三五好友或独自一人,来一场说走就走的旅行。

第一次出远门,家长或多或少会担忧,如果实在没办法跟孩子一起出游,那么和孩子一起好好规划也不失为不错的选择。

首先听听孩子的规划——想去的地方、想尝的美食、想看的风景,帮助孩子做一笔预算,给予充足合理的资金支持。

其次和孩子探讨旅行中可能出现的意外和应对措施,确保紧急情况下依然有备用计划可供选择。

最后嘱咐其与家人保持密切联系,人身安全始终是首位,旅途中也要注意饮食与财产安全。

坐出租车时,要乘坐正规出租车,在上车前要记住车牌号码,乘车时要系好安全带,切莫贪图便宜搭黑车。

家长不可掉以轻心,一定确保知道孩子去向、明确出行时间,提醒孩子尽量避免晚归、不去危险地方(废弃工地、危房、高压管线附近等)。一定要告诉孩子,不要和陌生人搭伴出游!

漫长的假期,也有不少考生选择找寻兼职、实习等工作充实自我、积累经验。不过,初接触社会的孩子,社会阅历浅,容易被“高薪”虚假招工信息诓骗。

所以,家长应该让孩子明确一点——千万不要把赚多少钱当做唯一目标,打工的目的是接触社会、增长见识、提升社交能力。

家长可以帮孩子鉴别一下打工地点、招工信息,防止孩子受骗上当,甚至陷入传销陷阱。

提醒孩子,用工单位要用本人的有关证件作抵押时,一定要拒绝,谨防证件流失到不法分子手中。

家长一定要及时提醒考生,加强自我保护意识。

高考答卷已经完成

人生长卷才刚刚铺开

祝愿大家安全、充实、愉悦地

度过这个期待已久的假期